富士山を見てみよう

富士山には、春(はる)、夏(なつ)、秋(あき)、冬(ふゆ)、それぞれの美(うつく)しさがあります。お気に入りの富士山を見つけてみよう!

富士山は美しく雄大(ゆうだい)で、私たち日本人にとってかけがいのないものです。古くから詩歌(しいか)に読まれ、絵画に描(えが)かれ、信仰(しんこう)の対象となってきました。また、外国にも知られ日本の象徴(しょうちょう)として認(みと)められているなど富士山は、まさに世界の宝物です。

富士山には、春(はる)、夏(なつ)、秋(あき)、冬(ふゆ)、それぞれの美(うつく)しさがあります。お気に入りの富士山を見つけてみよう!

富士山は、日本で一番(いちばん)高い山です。

富士山で一番(いちばん)高い場所(ばしょ)は、剣ヶ峰(けんがみね)ということころで、高さは約(やく)3,776mです。

富士山に安全(あんぜん)に登(のぼ)ることができる期間(きかん)は、7月の上旬(じょうじゅん)~9月の中旬(ちゅうじゅん)までの2か月間(げつかん)です。この2か月間(げつかん)に約(やく)30万人(まんにん)が富士山に登(のぼ)ります。

| 富士山((「剣ヶ峰(けんがみね)」)の高さ | 3,775.63m |

|---|---|

| 山頂(さんちょう)の気温(きおん) | 1月の平均(へいきん)マイナス18.5℃(ど) 8月の平均(へいきん)6.0℃(ど) |

| 最低気温(さいていきおん) | マイナス18.5℃(ど) (1981年2月21日観測(かんそく)) |

| 富士山の山頂(さんちょう)でお湯(ゆ)が 沸騰(ふっとう)する温度(おんど) |

約(やく)90℃(ど) |

| 山頂(さんちょう)の気圧(きあつ) | 約(やく)0.65気圧(きあつ) |

| 夏山(なつやま)の富士山の 登山者数(とざんしゃすう) |

平成(へいせい)25年:約(やく)311,000人 平成(へいせい)26年:約(やく)277,000人 平成(へいせい)27年:約(やく)230,000人 平成(へいせい)28年:約(やく)246,000人 平成(へいせい)29年:約(やく)285,000人 平成(へいせい)30年:約(やく)208,000人※ 令和(れいわ)元年(がんねん):約(やく)236,000人 令和(れいわ)2年:新型(しんがた)コロナウイルスまん延(えん)防止(ぼうし)のため閉山(へいざん) 令和(れいわ)3年:約(やく)79,000人※ 令和(れいわ)4年:約160,000人※ 令和(れいわ)5年:約221,000人 ※一部(いちぶ)のルートで機械(きかい)の故障(こしょう)により人数(にんずう)を数(かぞ)えられない期間(きかん)があったため、参考(さんこう)の数字(すうじ)です |

お湯(ゆ)が沸騰(ふっとう)する温度(おんど)は、気圧(きあつ)と関係(かんけい)しています。

わたしたちが住んでいる地球の表面の気圧(きあつ)は、約(やく)1気圧(きあつ)(1013.25hPa(へくとぱすかる))です。1気圧(きあつ)では、お湯(ゆ)は100℃(ど)で沸騰(ふっとう)します。

高い山に登(のぼ)ると空気(くうき)が薄(うす)くなって息(いき)が苦(くる)しくなりますね。空気(くうき)が薄(うす)いところでは、気圧(きあつ)も低くなります。高い山ほど気圧(きあつ)が低(ひく)くなり、低(ひく)い温度(おんど)でお湯(ゆ)が沸騰(ふっとう)します。

富士山の山頂(さんちょう)では、気圧(きあつ)が約(やく)0.65気圧(きあつ)まで下がってしまうため、お湯(ゆ)が90℃(ど)で沸騰(ふっとう)してしまいます。

富士山が青く見えるのは、空が青く見える理由と同じです。

まず、空がなぜ青く見えるのかを考えてみましょう。皆さんは、虹(にじ)を見たことがありますか。太陽の光はなんの色もついていないように見えますが、雨上がり後などで条件がそろうと、赤、橙(だいだい)、黄、緑、青、藍(あい)、紫(むらさき)のきれいな虹色(にじいろ)にわかれますね。このことからわかるように、太陽の光はたくさんの色が混(ま)ざってできています。そして、空気はこのうちの青い光を反射(はんしゃ)する性質(せいしつ)をもっています。空気中にはたくさんの分子(ぶんし)がありますから、青い光は何回(なんかい)も何回(なんかい)も空気の分子(ぶんし)にぶつかって反射(はんしゃ)を繰(く)り返(かえ)します。こうして青い光は、空じゅういっぱいにひろがり、最後(さいご)に私たちの目に入ってくるのです。

では、富士山が青く見える理由を考えてみましょう。富士山と富士山を見ている自分の間には何があるでしょうか。間(あいだ)にあるのは空気ですね。間(あいだ)にある空気の層(そう)にはたくさんの空気の分子(ぶんし)があり、やはり青い光をよく反射(はんしゃ)します。この青い反射(はんしゃ)した光を通(とお)して、富士山を見るため、富士山が青く見えるというわけです。

最後(さいご)に、夏と冬の青空の見え方を比(くら)べてみましょう。日本の夏は湿度(しつど)がとても高く、この空気中に含まれる水蒸気(すいじょうき)により空は白く見えてしまいます。一方(いっぽう)、冬は空気が冷たく乾燥(かんそう)し、偏西風(へんせいふう)により空気中のチリが飛(と)ばされて、空気中の妨害物(ぼうがいぶつ)(水蒸気(すいじょうき)やチリなど)が少なくなるため、きれいな青空が見ることができるのです。こうした理由から、冬の富士山は青くきれいに見えるのです。

富士山は、海辺(うみべ)から山頂(さんちょう)まで続(つづ)くひとつの大きな山です。富士山は、海辺(うみべ)から始(はじ)まっています。

富士山は、日本で、一番(いちばん)高い山ですが、世界中(せかいじゅう)には富士山よりも高い山がたくさんあります。世界(せかい)で一番(いちばん)高い山はどこかな?

世界(せかい)の山

1位 エベレスト:8,848m(ネパール・中国)

2位 K2(ケーツー):8,611m(パキスタン・中国)

3位 カチェンジュンガ:8,586m(ネパール・インド)

日本の山

1位 富士山:3,776m(静岡県(しずおかけん)・山梨県(やまなしけん))

2位 北岳(きただけ):3,193m(山梨県(やまなしけん))

3位 奥穂高岳(おくほだかだけ):3,190m(長野県(ながのけん)・岐阜県(ぎふけん))

3位 間ノ岳(あいのだけ) :3,190m(静岡県(しずおかけん)・山梨県(やまなしけん))

“富士山は4階(かい)建(だ)て!”

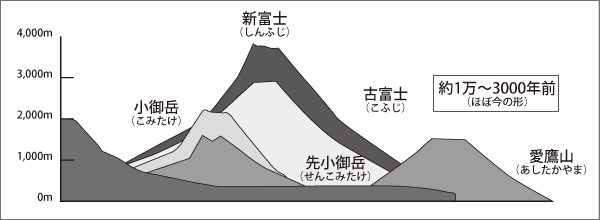

富士山は、4つの火山(かざん)からできているといわれています。

今から10万年(まんねん)以上前に小御岳火山(こみたけかざん)が誕生(たんじょう)しました。その後、古富士火山(こふじかざん)、新富士火山(しんふじかざん)の2世代(せだい)にわたる噴火活動(ふんかかつどう)で、美(うつく)しい円錐形(えんすいけい)をした現在(げんざい)の富士山ができあがりました。

※最近(さいきん)の調査(ちょうさ)で、小御岳火山(こみたけかざん)の地下(ちか)に、より古い先小御岳火山(せんこみたけかざん)があることがわかりました。

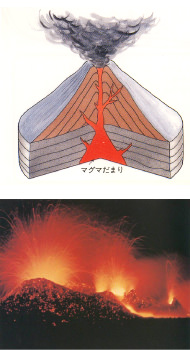

2014年9月に御嶽山(おんたけさん)が突然(とつぜん)噴火(ふんか)して、大きな被害(ひがい)をもたらしましたね。富士山もいつ噴火(ふんか)するかわからない活火山(かつかざん)です。

富士山は、大昔(おおむかし)から何回(なんかい)も噴火(ふんか)しています。富士山が最後(さいご)に噴火(ふんか)したのは、今から約(やく)300年前の江戸時代(えどじだい)です。

当時の年号(ねんごう)を「宝永(ほうえい)」といいましたので、この噴火(ふんか)を「宝永噴火(ほうえいふんか)」といいます。

宝永噴火(ほうえいふんか)では、富士山から約(やく)100km離(はな)れた江戸(えど)※の町にも、4cmの火山灰(かざんばい)が降(ふ)り積(つ)もったそうです。

※江戸(えど)…現在(げんざい)の東京(とうきょう)

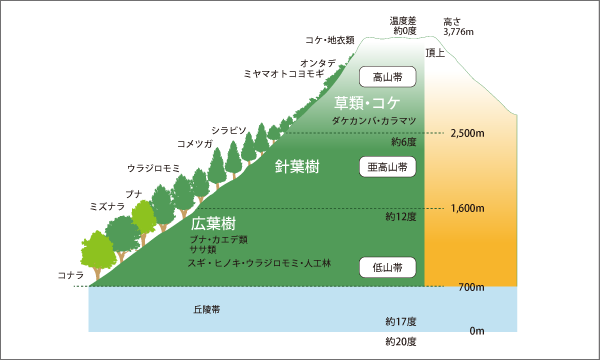

日本一の高さを誇(ほこ)る富士山には、厳(きび)しい自然環境(かんきょう)にもかかわらず、数多くの動植物が生息しています。野鳥は、中部地方に分布(ぶんぷ)するほぼすべての種類(しゅるい)が富士山麓(さんろく)で確認(かくにん)されています。また、植物は、高さによって違(ちが)った種類が見られます。

フジアザミ

ニホンカモシカ

ホシガラス

静岡県側(南側)の垂直分布図

富士山が生み出す豊富(ほうふ)で良質(りょうしつ)な地下水は、古くから山のふもとに住む人々の生活用水、農業用水として利用されるなど、人々の生活に恵(めぐ)みを与えています。私たちは、こうした貴重(きちょう)な地下水や湧き水を守っていかなければなりません

柿田川湧水(かきたがわゆうすい)